构建博物馆学史的基础工作之一,便是编辑学史基本文献资料。为梳理中国博物馆学历史与现状,我于2002年申请了中国博物馆学史研究项目,为首个博物馆学史研究方向的国家课题。课题结项时的主要成果,一是编辑了《中国博物馆学文献目录》,二是编写了《中国博物馆学大事记》,三是撰写了《中国博物馆学史研究报告》。在结题报告中,曾提出将编辑《中国博物馆学文献选编》,现在也已经出版四辑。这些工作,如申报国家科研课题,编辑文献目录和学科基本文献,均是为了确认作为一门学科——博物馆学的学术要件。

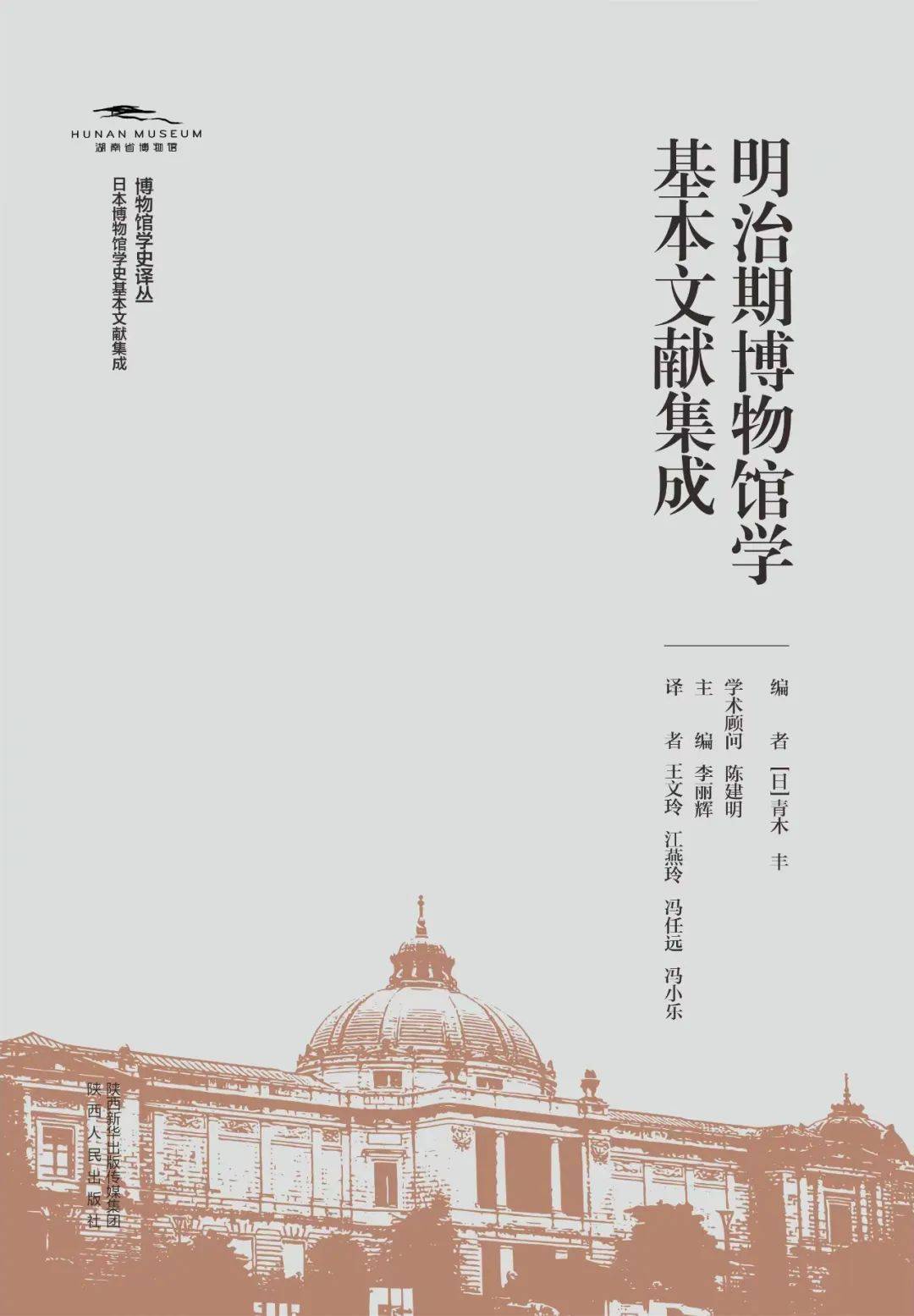

博物馆是西方思想的产物,中日两国博物馆和博物馆学的发展历程也相似。也正是出于这样的缘由,当我看到青木先生主编的”日本博物馆学史基本文献集成”丛书时,便提议将中译本纳入湖南博物院”博物馆学史译丛”出版。蒙青木先生及出版方嘉惠应允,湖南博物院大力推进,深感欣慰。

事实上,在相当长的一段时间里,中国博物馆界一直认为,“博物馆”这一名称,首先是由日本人用汉字翻译英文“museum”一词而来。荆三林先生很早就指出:“博物馆这个名词是19世纪中叶日本人田中芳男始据汉文字义和词义,把英文‘museum’翻译而成的。”20世纪80年代,宋伯胤先生考证说:“过去在日本有关博物馆著作中,都说‘博物馆’一词是明治四年(1871)田中芳男由‘museum’译过来的。”荆三林先生是沿用了日本博物馆界的习说。宋伯胤先生引用日本国立科学馆学者椎谷仙卓在1982年11月日本《博物馆研究》杂志上发表的《幕府末期的遣美使节团所见到的博物馆》一文中的记述,日本人第一次“见识”世界博物馆是在万延元年(1860)派往美国签署《日美亲善通商条约》的使节团,以正使新见正兴为首的这一行人在华盛顿参观了Patent Office和Smithsoniem Institution。当时担任“通译”的是“翻译世家”出身的名村元度,他将“Patent Office”用汉字“博物馆”三字译出,将“Smithsoniem Institution”译为“具有电器等设施的研究机关”,指出椎谷仙卓提出了新的观点。青木教授在本书中文版序言中指出,“日本人是通过福泽谕吉的《西洋事情》一书知道博物馆的存在和其具象的”,但并未论及“博物馆”一词的由来。福泽谕吉在1866年出版的书中明确写道:“博物馆是汇集和展示全世界的物产、古物、珍宝而设立的设施,目的是为了拓展世人的见闻。”通观中国博物馆学早中期文献,除梁吉生先生在1986年指出,“将英文‘museum’译成‘博物院’的人是王韬”外,迄至20世纪末,中国博物馆学界多倾向于认同中文中“博物馆”一词源于日本。中国台湾博物馆学者陈媛在1995年出版的《博物馆三论》一书中,亦援引了宋伯胤先生文章的观点,推断日本运用中国“博物”的语汇,结合了西方的见闻,推陈出新地翻译了“博物馆”一词。

2005年,我发表了《汉语“博物馆”一词的产生与流传》一文,指出汉语“博物馆”一词据当时所见史料,最早见于林则徐1841年编撰的《四洲志》一书,其中有“英吉利又曰英伦,又曰兰顿”,“兰顿建大书馆一所,博物馆一所”,“……设立天文馆、地理馆、博物馆、文学馆,修整道路、桥梁,疏浚河道,皆官司其事”等记述。为考证此处“博物馆”一词是否是英文“museum”一词的对译,在上海图书馆查到《四洲志》编译所据英文原本之一的The Encyclopaedia of Geography即英国人慕瑞(Murray)所著《世界地理大全》一书,能够确认《四洲志》中“兰顿建大书馆一所、博物馆一所”,是指伦敦大英博物馆(The British Museum)。至此,中英文能够对照核查的汉字“博物馆”一词产生的时间,由1860年代提前到了1840年代。我甚至在文中推测说,“博物馆”一词很可能是通过《海国图志》传到日本,而非日本人利用汉字直接译自英文“museum”。

十年之后,这一探索有了新的进展。2015年,李军发表《19世纪西人在华博物馆的两种类型——兼论中国最早的博物馆》一文,主要依据葡萄牙学者罗热里奥·米格尔·普加(Rogério Miguel Puga)《中国第一座博物馆:澳门大英博物馆(1829—1834)及其对19世纪英国自然科学的贡献》一文和《马礼逊回忆录》中的相关记述,将1829年由英国东印度公司三位职员创办于澳门的“驻华大英博物馆”认定为中国最早的博物馆。李军文中还指出,其实在普加的论文发表之前,中文文献中早已有该博物馆的相关记载,如1990年郭永亮《澳门香港之早期关系》一文和2004、2008年两个中文版本的《马礼逊回忆录》中,都写到澳门筹建博物馆的情况,只是这些信息没有引起博物馆学界的重视。次年,李军又在《汉语“博物馆”“博物院”的产生及使用一一以19世纪外汉字典、中文报刊为中心》一文中,根据马礼逊曾热情地鼓励澳门大英博物馆的创建,并且“在中国人中传阅一份博物馆目标的报告”等史料推断,此时已经产生了英文“museum”的汉语译名。据查,普加上述论文中确有马礼逊用中文起草了一份博物馆藏品的声明,通过香港商人分发到每年访问广州的茶商和众多内地商人中间的记述。但马礼逊编撰的世界上第一部汉英双语字典《华英字典》中并没有收录“museum”一词。换言之,在林则徐《四洲志》和魏源《海国图志》之前,根据已发现的中国最早博物馆的相关史料,可以推断已经产生了“museum”的中译词,只是目前还没有发现确证。李军指出,新教传教士卫三畏(Samuel Wells Williams)1844年在澳门出版的《英华韵府历阶》中已经收录了“museum”一词,汉语译文为“博物院”,这是他所见到的汉语“博物院”一词最早的出处。

接着,李飞于2017年和2018年先后发表《再论汉语“博物院”一词的产生与流传一一兼谈E考据的某些问题》和《中国近代早期博物馆史研究三题》两篇论文,加入了中国最早的博物馆和汉语“博物馆”“博物院”一词产生与流传的讨论。据他考证,汉语“博物院”一词产生时间要早于“博物馆”,在1838年刊行的《美理哥合省国志略》一书中,已经出现了“博物院”一词:“省城内有一博物院,广聚天下出类拔萃之物”,指的是美国宾夕法尼亚州费城自然科学学会博物馆。该书作者署名为高理文,也就是美国近代第一位来华的传教士Elijah Coleman Bridgman,通译为裨治文。有意思的是,李飞还指出,1843年刊行的《海国图志》中已经同时出现了“博物馆”和“博物院”两个新词,指出都是“museum”,即近代意义上的广收天下之物并向社会开放的文化学术机构。至于中国“最早的博物馆”,李飞也提示,其实早在1836年瑞典人龙思泰(Anders Ljungstedt)所著《早期澳门史》中,即提到了这个1829年由英国业余自然史家创建的博物馆,此书1997年已有中译本。至此,我们已经知道,在汉语里,1829年可能出现了英语“museum”一词的汉译词;1838年已经出现了“博物院”一词;1841年已出现了“博物馆”一词;而1844年出版的英华字典中已收录“museum”一词,汉译词为“博物院”。

让我们回到青木丰教授本书中文版序言的首句:“日本人是通过福泽谕吉的《西洋事情》一书知道博物馆的存在和其具象的。”也许还不仅仅如此。据朱天《面向未来:东亚地区的博物馆与艺术史——日本东京2019年世界艺术史论坛综述》一文介绍,日本美术史家井手诚之辅指出,正是日本启蒙运动之星福泽谕吉通过查阅一本由西方传教士和他的中国合作伙伴共同编写的英汉字典,于1866年在自己的畅销书《西洋事情》中将“museum”一词翻译为“博物馆”(haku-butsu-kan)。也就是说,福泽谕吉不仅让日本人知道了博物馆的存在和具象,甚至“博物馆”这一名词都是他借用汉译新词翻译为日语词汇的。我们暂时还不知道这里指的是哪一本英汉字典以及这条资料的准确性,但我们知道,福泽谕吉早已关注到英华字典对日本人学习英语的便利作用。他在旧金山购得华人子卿编写于1855年的汉英对照英语词汇及会话读本《华英通语》后,加以日文注音与释义,于1860年以《增订华英通语》在日本翻印出版。当然,井手诚之辅可能没有读到本书黑板胜美写于1912年的《关于博物馆》一文,文中在讨论“museum”释义时指出,公元前280年左右在埃及亚历山大创建的大学也称为“museum”,“在我国将其译为‘博物馆’。译者当是已故的町田久成博士。町田博士在大英博物馆做过研究工作……‘博物馆’一词大概是他在大英博物馆尚未分馆前翻译的”。毫无疑问,这又是一条“museum”一词日译的史料。正如井手诚之辅指出的,19世纪的东亚面临着如何与西方重建关系的问题,值得注意的是,这种情况刺激了西方与东亚语汇的扩充。作为沟通东西方及沟通东亚各国的媒介,词典在东亚解读和接受西方概念的过程中起到了至关重要的作用。19世纪汉字文化圈中大量新词汇的涌现,正是新知识、新体验、新希望、新群体和新机构不断出现的写照。不论是不是福泽谕吉通过英汉字典的帮助首先将英语“museum”译为日语中的“博物馆”,或者是不是町田久成根据大英博物馆的实际案例将“museum”译成“博物馆”,汉字“博物馆”一词最终被中文和日文共同确定为表达一项重要的西方事物的名称便是一个例证。

前文不惜篇幅追溯汉语和日语中“博物馆”一词的产生与流传,是想借此指出,中日两国博物馆和博物馆学的发展之所以是相似的,恐怕不只是“一衣带水,两襦咫尺”的地利之便,更有所谓“同文同种”的文化渊源。我们知道,博物馆学的核心概念和知识体系是由一系列专业词汇构成的。对于中日两国而言,作为一种外来文化形态的博物馆,仅是对这种事物的命名,就是一个不断用本土文化经验进行翻译、诠释和表达的过程。在这个过程中,这一词语的创造者、借用者和翻译者,还包括不断加入的阅读者、实践者,都会将他们对这个事物与观念的理解加入其中。在“museum”的通用译名产生之前,中日两国分别用初级描述的词汇如“博古院”“画阁”“万种园”“万兽园”“集宝楼”“集奇馆”和“百物馆”“究理之馆”“乌畜园”等等来称呼海外的各类博物馆,就是这样一个认知与表达的过程。而“博物馆”成为专有名词后,其所指代事物的来由与功用、内容与本质等便成为观察与思考的对象,一门学科的形成便由此而发端。

“却说博物馆因何而兴?”栗本锄云《博物馆论》开篇首句便成为博物馆学的恒常之问。作为产生于“博物馆学之前夜”的日本第一篇论述博物馆的文章,《博物馆论》内容涉及博物馆目的与意义、博物馆类型、博物馆收藏、博物馆经营管理等方方面面。特别是收藏论中提出力主捐赠,不受理托管;经营论中提出制作出版物和“文创产品”,“将馆藏文物拍照印刷售予看客”;管理论中提到总分馆设置、理事会管理和博物馆馆长“非学问渊博且熟知博物馆事业之人而不能胜任”,“不然,则或贻害博物馆之大事,使其事业不能建功奏效也”,正如青木教授评论所言,“完全像是今天才有的观点”,“这是真正意义上的博物馆论。该论著以其明确的标题和内容,当之无愧为日本博物馆学史上博物馆论的滥觞”。从学史研究的角度,我们在此提出的问题是,为什么在1875年即日本博物馆刚刚出现三年之际,栗本锄云就能写出这样高屋建瓴的论述博物馆的文章?

实际上,从栗本锄云的开篇直到黑板胜美的终篇,本书各篇文章中的博物馆学思想更多的是来自对海外博物馆实践的考察和海外博物馆观念的接纳与传播。甚至说整个明治时期博物馆学从滥觞到确立就是欧美博物馆实践与观念在日本的传播时期也不为过。各篇几乎言必称欧美博物馆似乎也能佐证这一观点。当然,观念传播与文献支持在学术研究和学科建设中具有重要作用,对于博物馆学而言,实践取向也许是更重要的探讨方向。只是对于按照伊藤寿朗先生划分的启蒙期(1868—1890年)30个和探索期(1891—1911年)55个,即明治期一共85个博物馆来说,处于草创阶段同时又陷入教育系统的文部省和劝业系统的内务省两大博物馆流派观点对立争斗,而且长期与博览会共生共存的日本早期博物馆,对博物馆学的创立与发展贡献似乎还是有限的。

马丁·普洛斯勒(Martin PrÖsler)在《博物馆与全球化》一文中指出,全世界的博物馆连同一些国际博物馆组织和博物馆学学科一起,构成了当今全球网络的一角,这一角的编织始于15、16世纪的博物馆运动滥觞之际。第一批博物馆在当时欧洲的重要城市佛罗伦萨、马德里、巴黎与伦敦建立。在现代世界的建立过程中,“历史资本主义”呈波状扩散,随着全球化的第一波浪潮,博物馆于18、19世纪向“欧洲周边国家”及北美洲、拉丁美洲、大洋洲、亚洲和非洲渐次扩展。事实上,博物馆在全球的扩张与欧洲的殖民政策和帝国主义政策紧密相连。同处东北亚的中日两国就是在这样的历史时空中迎来了博物馆这一新观念和新事物。

1853年7月美国东印度舰队司令官马修·佩里(Matthew C.Perry)准将率领军舰闯进江户湾浦贺港时,日本对外部世界还知之甚少。兴盛一时的“兰学”似乎也没有带来荷兰人早在1778年即在巴达维亚(今印度尼西亚雅加达)建立了博物馆的消息。可以顺带提及的是,佩里此行特地从中国请来了Samuel Wells Williams也就是英汉字典《英华韵府历阶》的作者卫三畏担任汉语和日语翻译,波特曼(Anton L.C.Portman)担任荷兰语翻译。史称“黑船来航”的这一事件终于敲开了日本紧锁的国门,在“佐幕开国”和“尊王攘夷”的矛盾中“恶战苦斗”(坂野润治语)的幕府末期的日本以此为契机向“开国”的方向趋步。与战败于鸦片战争的中国不同,当代日本历史学家三谷博认为日本“在千钧一发之际成功地摆脱了困境,捕捉住了避免遭遇毁灭的最后机会”。从万延元年(1860)开始,幕府先后六次向欧美派出使节团,明治政府甫一成立也迅即派出了使节团访问美欧,并组团参加1873年维也纳万国博览会。走出去的日本人看到了一个全新的世界,其中就包括了博物馆等诸多现代社会机构。

福泽谕吉就是作为万延元年遣美使节团的随行人员首次出国。他作为为使节团护航的日本军舰“咸临丸”军航奉行木村嘉毅的随从随舰到了美国,正是在旧金山停留期间购得《华英通语》一书。文久二年(1862),福泽谕吉又作为翻译参加遣欧使节团访问了英国、法国、荷兰、普鲁士、俄罗斯和葡萄牙。他在《西洋事情》一书中介绍的“矿物博物馆”、“动物博物馆”、动物园和植物园等,均来自于此行中在法国参观巴黎植物园即法国国家自然历史博物馆的见闻(据金山喜昭《日本博物馆史》)。明治五年(1872)文部省批准了田中芳男等人起草经町田久成签署上报的《博物局、博物馆、博物园、书籍馆建设方案》,其中书籍馆所本是町田久成留学英国时亲眼目睹大英博物馆图书馆,心仪已久;而博物馆、博物园的设想则以田中芳男在巴黎参观多处博物馆其中又特别以国家自然历史博物馆为模板。同一时期岩仓使节团由久米邦武撰写的正式报告书《特命全权大使欧美考察实记》中有大段大英博物馆的观感,正可与本书中相关文献相互映照:“观博物馆,予亲眼感触其国开化之顺序。……了事其顺序当以博物馆为先。古人曰:百闻不如一见,目视之觉,耳闻之感,紧密人物,欧洲诸类史传言行录,教示古来结习原由,诸科学分而育之,研习其美,繁发其善,尤其感发自奋。因开博物馆,密切其感触,启发实益。既入此馆,得见古拙之物,感念其时之苦心,叹其精巧,感今时之惰怠自弃。见其进步之序,甚感今后须勤勉图强。感动心起,沛然生发学习之念。”(见金山喜昭《日本博物馆史》)。正如竹内好在《何谓近代》一文中所指出的,“当欧洲将其生产方式、社会制度,以及与此相伴随的人文意识带进东洋时,在东洋此前不曾存在过的新事物得以诞生”。

据伊藤寿朗《博物馆概论》一书记载,明治五年(1872)3月,文部省博物局在东京汤岛圣堂大成殿举办了以古器旧物为中心的博览会。金山喜昭介绍说,这届博览会目的之一是为参加翌年维也纳世界博览会从全国各地征集日本各种物产品,同时也是贯彻上一年太政官签发的《古器旧物保存法》关于保护文物的精神。博览会展品分为天造物品和人造物品两大类,合计约六百件,包括皇室用品、进贡品、古代遗物、书画、铜制品、武器武具、日用家具、日用杂物、乐器、衣物等古董文物类和矿物、化石等天然物产等。博览会面向大众展出48天,观众人数达到19万余人,平均每天高达4000人次。与此前举办的“物产会”不同的是,这届博览会闭会后,文部省博物局将展场大成殿选定为博物馆的固定陈列场所,在每月逢一和逢六的日子继续面向大众开放。伊藤寿朗据此认为,这就是日本最初的常设馆——西欧型博物馆的开端。

所谓西欧型博物馆,当是指其参考案例与理念均来自于欧洲。其实对于博物馆实务和理论来说,更具决定性意义的是是否具备其产生的各种社会物质与思想条件。我们看到,博览会的召开和博物馆的诞生对于1872年的日本来说并不是孤立的新鲜事物。也就在这一年,东京到横滨之间的日本第一条铁路开通;东京女子学校创立;啤酒和意大利面与日本传统正餐一起出现在餐厅的菜单上;动物园、植物园和大学开始出现在首都东京和其他主要城市……。这些现象表明,“正如大畏重信描述的那样,明治政权的新领导者类似于‘全能的神’,他们开始构筑一个全新的国家”(布雷特·沃克Brett L.Walker《日本史》)。这些“全能”的明治政权领导者当时所做的,只不过是打开国门,让日本在自觉不自觉中汇入了世界工业革命的洪流。埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)指出,工业革命“代表了一种新的人际经济关系,一种新的生产体制,一种新的生活节奏,一个全新的社会,一个新的历史时代”,“标志着有文字记录以来世界历史上最根本的一次人类生活转型”。英国当年驻日外交官厄内斯特·萨道义(Ernest Satow)就曾回忆说,日本的明治维新就如同1789年的革命,只不过没有断头台罢了。众所周知,正是法国大革命中诞生了卢浮宫博物馆和国家自然历史博物馆。前一年即1871年颁行的《户籍法》和《解放令》就是日本社会重构的重要举措,日本人个人生活得以摆脱传统身份制度的桎梏,和明治政府的其他行政与社会改革一起,为日本人的生活带来了翻天覆地的变化。伊藤寿朗指出,近代博物馆既不是上帝的恩赐,也不是人们观念的产物,博物馆是社会史的存在,“博物馆以其具有相对独立的目的和职能而出现,是以人与物的自身获得解放成为独立的存在为其先决条件的”,“而博物馆所处的时代,物已解除了它们的神性,人已摆脱了身份的束缚,人与物之间也已消除了神秘关系。物的解放是16世纪欧洲文艺复兴同时开始的,人的解放(政治上的解放)则与近代市民革命同步进行”(伊藤寿朗、森田恒之主编《博物馆概论》)。他的观点不仅是对世界博物馆历史揭示本质的总结,而且对于今天的博物馆学研究者来说也具有重要的启示意义。

最后,我还想指出,本书原编者和中文版编译者已经做了很好的编注工作,除极少数章节外,全书读来一无障碍。本文不过是试图为读者更多了解日本博物馆诞生和博物馆学学科发展提供一点参考资料。当然,从学史研究的角度看,梳理学科发展参与者的理论贡献是更重要的工作,只是主编青木丰教授已经做了非常精辟的提炼与总结,无需赘述。再者,对日本博物馆学从学科体系进行全面讨论似可放在研读完本丛书各个时期的文献之后进行。在此,仅就在反复阅读译稿过程中感受很深的几点再略作表述。

首先,学科发展参与者的学术素养与视野对学科的建设发展至关重要。栗本锄云不仅去过法国,还翻译过法国民法典,日本的民法编制就是以他的译本为基础进行的。冈仓天心不仅是近代日本美学研究的开拓者,他对博物馆类型的考察和研究也走在时代前列。美国著名博物馆学者乔治·布朗·古德(George Brown Goode)1895年提出了博物馆“A、美术博物馆,B、历史博物馆,C、人类学博物馆,D、自然历史博物馆,E、技术博物馆,F、商业博物馆”六个类型划分法,而冈仓天心1888年的文章中就提到美术类美术馆、古物类美术馆、动植物博物馆、器械工业博物馆、商业博物馆和人种学博物馆的博物馆分类。本书所收文献作者中,坪井正五郎是理学博士、“日本人类学之父”;神谷邦淑和内田四郎是建筑学学士;乌居龙藏的研究包括了考古学、民俗学、民族学,被称为“综合人类学家”,获文学博士学位;箕作佳吉是耶鲁大学哲学学士,“日本动物学之父”;高山林次郎于东京帝国大学哲学科毕业;白井光太郎是学习植物学的帝国大学理学士;黑板胜美毕业于帝国大学国史科,后获文学博士学位;谷津直秀是哥伦比亚大学动物学博士。在西学进入日本不久的明治时期,如此多的高学历人才成为博物馆学创建的参与者,无怪乎日本博物馆学起点之高。

其次,博物馆学诞生之初,既得益于众多学科的学术滋养,同时又是不少学科发育成长的温床。比如,斯特蒂文特(william C.Sturtevant)就将19世纪40年代至19世纪90年代定义为“人类学的博物馆时代”。在坪井正五郎介绍1889年巴黎万国博览会人类学展区的《巴黎通讯》中,就涉及人类学、考古学、民族学、民俗学、体质人类学、解剖学、心理学、语言学、博物学、生物学、天文学、地质学、东方学、埃及学和汉学等诸多学科的人物、出版物和学术组织。为减轻读者检索之劳,在此略举几位。其中与博物馆关系非常密切的就有在18世纪大部分时期内管理巴黎植物园的博物学先驱布封(Buffon);植物园改为国家自然历史博物馆后的解剖学教授、古生物学创始人乔治·居维叶(Georges Cuvier),古生物学教授阿尔西德·道比尼(Alcide d'Orbigny);法国地质学家、古生物学家、旧石器考古学先驱爱德华·拉尔泰(Edouard Lartet);丹麦考古学家、早期考古技术与方法的发明者、丹麦国家博物馆首任馆长克里斯蒂安·于根森·汤姆森(Christian Jürgensen Thomsem);丹麦考古学家、科学考古学的奠基人之一、国家博物馆第二任馆长詹斯·雅各布·阿斯姆森·沃萨亚(JensJacob Asmussen Worsaae);法国语言学家、埃及学家让·弗朗索瓦·商博良(Jean.Francois Champollion);法国考古学家、东方学家、海伦娜石棺的发掘者路易斯·德·索尔西(Louis de Saulcy)。还有1839年创立人种学会的威廉·爱德华兹(William Edwards),1859年创立人类学会的皮埃尔·保罗·布罗卡(Pierre Paul Broca),以及芬兰人种学家和语言学家马蒂亚斯·亚历山大·卡斯特伦(Matthias Alexander Castrén)和法国著名汉学家斯坦尼斯拉斯·朱莉安,即儒莲(Stanislas Aignan Julien)。事实上,如此众多的学科和学者与博物馆和博物馆学均有着千丝万缕的联系,对博物馆学特别是应用博物馆学或曰“与博物馆学相关的一套技术”(museography)产生了重大影响。

再次,青木丰教授高度重视博物馆学在高等教育中的地位是极有见地的。中国各高等院校现在开设博物馆学专业的也越来越多。问题在于,这个学科与其他学科是什么样的关系?或者更准确地说,博物馆学学科体系构架内各专业是如何构成的?反之,其他相关学科与博物馆学相连的部分又是什么状况?在此提出这个问题,是因为本书中收录的神谷邦淑《博物馆》和内田四郎《绘画陈列馆》两文均是他们从东京帝国大学工科大学建筑学科毕业时撰写的毕业论文。内田四郎的毕业设计图纸现在仍然保存完好。作为工科生的内田对绘画陈列馆和博物馆、普通美术馆进行区分,对世界各地的博物馆、美术馆、绘画馆的建筑做了研究、比较,详细叙述了绘画陈列馆的历史和分类,从选址、造型、功能、装饰、暖通、采光、展墙、展具直至展厅内护栏和休息座椅等各个方面对绘画陈列馆进行非常专业的论述和设计。而早十年前,神谷邦淑的论文对博物馆了如指掌,内容包括博物馆学理论和博物馆展示技术论两个方面,涉及博物馆目的、功能、位置、造型、构造及材料、采光理论、通风及供暖各个专业方面。青木教授评价为是一篇非常杰出的博物馆学论文,对当时建筑学水平之高感到吃惊,难以相信竟然写于明治二十六年(1893)。我拜托湖南大学建筑学院蒋苏琦教授查询,中国大学建筑学本科专业以博物馆为题的毕业论文是什么时候出现的?蒋教授告知,我国建筑学教育中本科不以论文毕业,所以无以查找,而且本科生也不太可能写博物馆,因为本科建筑学教育中是很难去专门研究的。她通过“E考据”即多个文献数据库进行检索,能找到的最早写博物馆的硕士论文是1986年同济大学司耘的《对三维物体造型立体感的主观模拟评价——博物馆青铜、陶瓷展品陈列条件研究》;而写博物馆建筑最早的硕士论文是1989年哈尔滨工业大学李劲松的《博物馆建筑意象研究》。借此感谢蒋教授的大力帮助。看来以往中国高等教育中“生殖隔离”现象还是很严重的。据悉,当下中国高校博物馆学专业与考古学及文物研究有非常紧密的联系,但与艺术史、自然史,还有科技史诸学科尚有较大的合作空间。但愿博物馆学学科建设早日冲破藩篱。就此搁笔。

来源:湖南博物院 作者:湖南博物院原馆长 研究馆员 陈建明

声明:图文版权归原作者或机构所有。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱地址:news@hongbowang.net

Copyright 2010 daimiao.cn. All rights reserver. 备案号:鲁ICP备10209964号

泰山岱庙版权所有 地址:山东省泰安市泰山区东岳大街191号 电话:0538-8261038

您是第 位访客

泰山景区官方售票渠道

美团・购票

泰山景区官方售票渠道

美团・购票

泰山岱庙微信公众号

泰山岱庙微信公众号