曾经对纽约的印象是日夜派对的上东区《绯闻女孩》以及与奢侈品店比肩、第五大道上的大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)。当来到果园街(Orchard Street)97和103号的下东区廉租公寓博物馆(Lower East Side Tenement Museum),这里展示的纽约,剥开商业包装后的纸醉金迷、高端品味,还有来自全国和世界各地移民的柴米油盐、悲欢离合。

图1:实景还原的公寓楼道

博物馆建立于1988年对旧有公寓的改造。在改造过程中发现了住户生活遗存物品,断代为19世纪60年代至20世纪30年代。逼仄的楼梯、泛黄的墙纸、昏暗的灯光,博物馆采取实景还原的方式,因此参观必须全程由讲解员带领,并且室内不允许拍照。讲解路线分室内和户外,室内线路(如图2)讲述公寓内部各楼层住户的故事,户外路线(如图3)涉及整个社区在城市发展中的位置。因此,下东区廉租公寓博物馆的导览讲解可以看作是策展的教育化延伸。

图3:讲解员在户外讲述社区历史

那么,该馆的教育活动如何开展?本文选取2020年4月22日在线上举办的“五个美分换一根酸黄瓜”(A Nickel for a Pickle),详细解析在一个以教公众腌制酸黄瓜为主体的活动中,如何联系馆内的展览,向公众传递生活史的叙事思维。

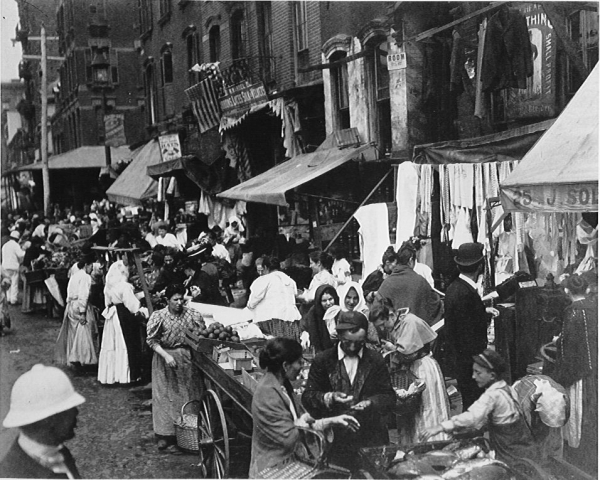

图4:这张1898年果园街照片被博物馆反复运用作为背景介绍。“五个美分换一根酸黄瓜”活动将该图片介绍放在了开篇。图3的讲解员手中亦是这张照片。

背景介绍几乎是所有展览和教育活动叙事开头的惯例,有助于将观众带入历史语境。不过如果只是单纯列举“某某年发生了什么”,不仅显得枯燥无味,还与非专业的网络知识无异。教育项目和阐释部主任凯瑟琳·劳埃德(Kathryn Lloyd)在“五个美分换一根酸黄瓜”开篇即展示历史图片(如图4)将观众带入场景:下东区的居民大部分是由1880至1924年东欧国家的犹太移民构成。

展示历史图片只是第一步,分析图片是关键。仅凭一张图片如何区分其中的人物来自于哪里呢?为了论述这里是“世界上最大的犹太人定居城市之一”的特点,劳埃德让观众关注图片中的文字。商店招牌上既有英语也有意第绪语。在建立意第绪语与地区关系时,劳埃德继续说,因为如今意第绪语主要集中在诸如奥地利、波兰和俄罗斯等东欧国家,由此推断图片上的人物来自于这些地区。设想某些传统的背景介绍,讲解员拿出一张图片,可能会说这里就是博物馆历史上的街景、是犹太移民的聚居地。两相比较,“五个美分换一根酸黄瓜”的背景介绍用寥寥数语就说明了图片如何证明、推导至结论,使介绍与拿出的教育材料更吻合。

教育材料的开发是博物馆已有的基础。比如官网列举了与犹太移民列文(Levine)一家故事有关的一手材料。除了1898年果园街照片,还有1900年人口普查档案以及1892年工厂检查报告。博物馆设计与分析了这些一手材料相匹配的问题,比如从人口普查档案中看出“大多数人都来自于什么地区?”“你认为珍妮(·列文)和哈里斯(·列文)为什么选择与这么多来自同一地区的人住在一起?”从工厂检查报告中看出“有多少人在哈里斯(·列文)的工厂工作?”“列举的工厂产品有哪些?”“登记的工人每周需要工作多久?”这些材料的运用还被分为服装行业、工业革命、文化适应三大主题,以便其他教育工作者和研究者搜索。

图5:博物馆中还原的列文一家的工作室兼卧室

“人们烹饪和吃什么样的食物?酸黄瓜如何在这个社区里变得流行起来?”这句话从背景介绍迅速切入“五个美分换一根酸黄瓜”活动的主体,这是劳埃德为列文一家的历史提炼出塑造本次活动的主题。将已有材料与本次活动主题建立联系。用这家人的合照简短叙述他们的移民经历时,劳埃德着重在衣着细节,比如戴珍珠项链、戴着大宽檐帽、身着西装等。然后就可以自然过渡到博物馆复原的公寓场景。

根据观众莫妮卡·苏马(Monica Suma)在2013年8月13日的游记,可以发现疫情前博物馆参观着重在如图4所示的列文家工作室兼卧室。“哈里斯(·列文)在这里制作的裙子会卖给上东区的太太小姐,每条售价约10美元。”讲解员会运用对比来突出10美元在当时意味着什么价值:“列文家每月租金为15美元,因此他的妻子珍妮是无法在每一季都拥有一条自己做的裙子。”现场参观的结尾是列文一家通过奋斗离开了廉租公寓,搬到了布鲁克林区,“最终穿上了他们曾经制作的裙子”。因此,参观导览文本的核心实物是裙子,裙子的制作是列文家在廉租公寓的发家史,裙子的消费串联起了纽约其他区域的生活。其中,如图6所示的列文家厨房,只是作为生活空间小、家庭生活条件比较拮据的佐证。

图6:博物馆中还原的列文一家厨房

如何在这个故事中突出酸黄瓜、又与博物馆陈列相关呢?劳埃德聚焦在图6左边厨房窗户下的水槽。她叙述道,当时公寓里没有水电煤,珍妮·列文需要拿着水桶从楼下搬水上楼,给年幼的孩子洗澡、洗菜都在这个小水槽里完成。“列文家没有很多选择也没有闲钱,所以他们没钱买冰盒或冰箱。”劳埃德话锋一转,开始讲述食物的储存。

图7: 劳埃德在线上教育活动中展示博物馆中复原厨房的一角

劳埃德首先带领观众深入厨房一角的储物空间(如图7所示)。她说因为没有冰箱,所以橱柜的底层铺了报纸,以保持食品储存区域的干净卫生。接着,她又介绍珍妮·列文是从波兰移民,波兰气候严寒,所以腌制蔬菜是她家乡的传统。至此,劳埃德做了一个总结:“我们现在可以更多地理解一点点为什么酸黄瓜对一百多年前的下东区来说这么重要。酸黄瓜是东欧犹太人的食物,简单易做,并且如果你没有很多钱或者保持蔬菜新鲜的方法,都有益处。”这个教育活动以腌制黄瓜为核心,辐射到了家庭厨房,继而串联了移民在故乡和纽约的生活。

图8:20世纪初的下东区街景

“想象你站在这条街上,你会听到、闻到什么?”这是劳埃德在开篇介绍图4时抛出的问题。但她之前始终没有回答这个问题,直到这里她又展示了一幅历史上的街景(如图8),才完整地给出了答案。承接讲述家庭史的主题,她让观众想象珍妮·列文让女儿波林(Pauline)去街上买酸黄瓜的场景,从而切入这幅历史图片,指出小货车摊上没有价目表,那么波林如何得知该付多少钱呢?劳埃德继而补充道,当时的摊主和居民是讨价还价。她还扩充了场景的细节描写。比如,珍妮是从波兰来的,那她很可能用意第绪语与摊主攀谈;波林是在纽约出生的,可能她的意第绪语不那么熟练,她可能还需要在社会中学习还价技巧,甚至要跑好几条街比较酸黄瓜的价格。试想,如果她引用博物馆官网上对图片的介绍,直接告诉观众结论:“这条街区在19世纪中叶被称为‘小德国’,在20世纪初被誉为‘世界上最大的犹太裔城市’”,那么叙事与前文博物馆中家庭生活的联系就会被削弱。劳埃德让观众代入在街区购买酸黄瓜的过程,让一个耳边有声音的、富有生活气息的场景自然地发生。

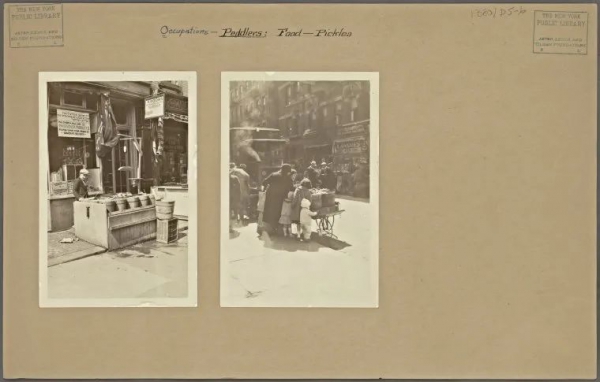

图9:1934年纽约街头小贩,可能是在贩卖酸黄瓜。该照片是纽约公共图书馆馆藏。“五个美分换一根酸黄瓜”教育活动择取了左侧图片。

由波林·列文串起的酸黄瓜买卖,从街上的远景走向了某一摊位的近景。劳埃德展示了第三张历史图片(如图9左侧)。她在幻灯片上严谨地标注了图片来源是纽约公共图书馆。她对比了这张图与先前展示的街景(图8),得出“这里看上去更永久一点因为它不是在[可以移动的]轮子上”。 接着她对图中小男孩的穿着进行了描述,重点放在帽檐可以遮阳,推测小男孩可能是售卖者。随后,由腌菜桶的数量转移到图片左上角的标牌,再次强调双语的存在。落点在招牌下店内的各种瓶瓶罐罐,说明这家店可能不只是做酸黄瓜,还会做更多不同品种的腌菜。

在这里,劳埃德做了第二次小结:“腌菜是一个好的生意因为它们很受欢迎并且不花什么钱,它们最终成为对商家和客人都有利……19世纪末20世纪初,纽约和下东区有了很多分包腌菜各工序的小商贩。……正如1929年,列文一家搬出下东区不久,《星期六晚报》上记载的那样……下东区有足够多的腌菜让人的鼻子失灵。”如果按照结论为导向的叙事,会出现这种这种情况:这条街叫腌菜巷,所以会闻到腌菜味。这样的叙事既不符合事物发展逻辑:是先聚集了腌菜铺,才有了街道命名,而不是反之;更削弱了史料的价值,《星期六晚报》上的记载变得可有可无。用了将近一半的教育活动时间,带领观众进入推导结论的过程,将图片与文字材料两相印证,劳埃德呼应了在活动开始时抛出的问题:站在这条街上会闻到什么。

当教育活动进行到实际教观众在家中厨房上手腌制酸黄瓜的阶段,劳埃德开始穿插建立历史街区与当下的联系。在等候冷水烧开之时,她介绍了两位目前下东区的腌菜店主。博物馆长期在街区做口述历史的研究项目与教育项目产生关联。在2019年4月4日上传的另一个2分多钟的视频里(如图10),记录了博物馆所在社区来拉斐尔·裴瑞兹·埃斯特班(Rafael Perez Esteban)经营的杂货店。埃斯特班一家是多米尼加移民,从1973年就开始经营这家店铺。

图10: 拉斐尔·裴瑞兹·埃斯特班接受采访,讲述家庭经营社区杂货店。

杂货店是拉斐尔“第二个家”的主题,是在采访对象讲述父母在杂货店每天都工作、从不休假的生活细节中产生的。生活方式决定了对空间私人化的定义。据拉斐尔回忆,杂货店刚开张时直接以姓氏埃斯特班冠名。大约十年以后,他们发现社区中的西班牙裔和犹太裔移民都搬走了,变成了名副其实的中国城(如图11)。为了吸引越来越多的华裔移民,拉斐尔就把店名改成了“中国——西班牙超市”。在分享华裔顾客教西班牙裔店主中文的趣事中,博物馆描绘了有血有肉的纽约下东区生活。

图11:如今下东区廉租公寓博物馆所在街区紧邻中国城

除此之外,博物馆长期开展“你们的故事,我们的故事”(Your Story, Our Story)项目,征集全国各地有关生活物品的故事。该项目鼓励民众上传对自己来说最有意义的物品图片,并附上说明文字,介绍这个物品的外型、材质特征,阐述对个人的意义。这个项目建立了庞大的美国民众生活数据库,获得了国家博物馆与图书馆服务机构(Institute of Museum and Library Services)的支持。特别是如今美国疫情的战线越来越长,博物馆常年面临不知何时开放何时关闭的境地,这个主要依靠线上的项目为博物馆保留了与公众的联系。博物馆特别推出鼓励民众分享自我隔离期间给予安慰的物品,在自我分享与聆听他人故事过程中,维持了人与人之间的交流纽带。

虽然在不断更新的教育活动中,下东区廉租公寓博物馆补充了对史料来源的说明与辨析,但我始终对该馆不加说明地摆放生活物品、营造出“原状陈列”的意项,保留了一些学术上审慎的疑问。这些物品的来源是什么?它们是由原有住户捐赠,还是根据住户的描述去市场购买,还是依照策展人的推测去收集?每一种物品来源的可能性,都对应着实物信息的不同“真实”与阐释引导观众进入的“真实”之间的区别。场景复原,确实有助于讲好一个故事,但又无助于讲好一个故事。如何明显地有意识区分一个完整有趣的故事和一些看似与故事无关紧要的、无伤大雅的细节描述,这可能是历史类博物馆长久以来值得追问的课题。

那么,为什么要介绍下东区廉租公寓博物馆呢?从“五个美分换一根酸黄瓜”教育活动的叙事中,可以发现,“以小见大”的两个方向。一个方向是比较常见的,从一个小的切入口看到“大历史”。从腌黄瓜到家庭厨房到市民生活史,这个教育活动开始于对一户家庭给的叙述,然后展开想象,从腌黄瓜到榨菜巷到纽约商业发展史,从腌黄瓜到今日街角杂货店到共创共享的历史,用这户家庭的视角成为了整体叙事的索引。

另一个方向是从一个生活小事的介绍,看到普遍发展的内生动力。在酸黄瓜作为教育活动的叙事中,对影像史料和口述史料的解析基本都是从史料本身出发,而不是从结论出发,体现了对历史学方法论的基本尊重。而整体叙事并不是单纯地介绍世界各地移民从各地出发来到纽约、带来各国风俗的宏观移民史,而是搭建了从纽约出发的介绍犹太裔、华裔、西班牙裔移民的纽约居民生活史。

对下东区廉租公寓博物馆的介绍,希望教育活动能更关注叙述这些“做什么”“怎么做”与主题的联系。这是对包括实物、文献、口述影像等资料的解析,完成对主题的拆分,在叙述中体现相应学科之所以得出这些结论的方法,以期构建立足本地的全国乃至全球视角。

原作者: 罗兰舟

注意!!!未经授权不得转载!!!

参考文献

1. 活动录像见:‘A nickel for a pickle: a pickle lesson with the Tenement Museum’, Tenement Museum, 23 April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=zdyMVwQ9FLQ

2. ‘The Levine Family Story’, Tenement Museum. https://www.tenement.org/lesson_plans/the-levine-family-story/

3. Monica Suma,‘The Tenement Museum, immigration and my grandmother’,13 August 2013. https://www.monicasuma.com/he-tenement-museum-immigration-and-my-grandmother/

4. ‘Your Story, Our Story’, Tenement Museum. https://yourstory.tenement.org/about

图片来源

图1:https://www.tenement.org/events/member-virtual-tour-exploring-a-tenement/

图2:https://www.tenement.org/about-us/

图3:作者摄于2017年5月23日

图4:https://psmag.com/premium/ps-picks-the-new-under-one-roof-exhibit-at-new-yorks-tenement-museum

图5:https://www.monicasuma.com/he-tenement-museum-

Copyright 2010 daimiao.cn. All rights reserver. 备案号:鲁ICP备10209964号

泰山岱庙版权所有 地址:山东省泰安市泰山区东岳大街191号 电话:0538-8261038

您是第 位访客

泰山景区官方售票渠道

美团・购票

泰山景区官方售票渠道

美团・购票

泰山岱庙微信公众号

泰山岱庙微信公众号